在复旦邯郸校区从校训墙以西,直到目前正在重建的100 号、200号(简公堂,文博系)、300 号(蔡冠森人文馆)之间的一片土地,是复旦建校以来第一片永久校址。奕住堂、简公堂、第一学生宿舍三栋最早的大屋顶建筑,虽不豪华但不失稳重端庄,与周边的几个大草坪一起,构成一个和谐的建筑单元,成为复旦校园里一道独特的“民国风”,尽显老复旦的底蕴。这片校址建成,标志着复旦结束了长达十多年的借地办学的历史,开始在今天的邯郸校区开始新的办学阶段。

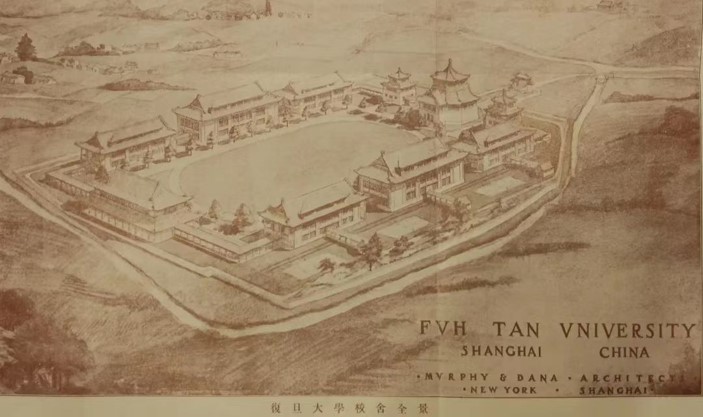

▲1920年,老校长李登辉邀请其耶鲁大学同届毕业生亨利·墨菲设计复旦校园

图为当年的设计规划图

复旦初创,暂借吴淞办学。辛亥革命中,复旦校址被占,办学曾一度短期中断。中华民国建立后,南京临时政府从国民捐款中拨出一万元作为复旦复校经费,并把李公祠拨给复旦作为校址。1913年3月,复旦校董会推举李登辉先生担任校长。次年李校长与盛宣怀签订租约,租借李公祠办学。李公祠大门外就是租界,大门外的道路叫海格路,也就是今天的华山路。历史上许多重大的历史事件就发生在李公祠内外。如敲响上海五四运动的第一钟就发生在李公祠内,陈望道翻译完《共产党宣言》到复旦任教就在李公祠内。即使1922年复旦大学大学部迁到了江湾,李公祠仍然是中学部所在地。为了完整地还原当时的历史,笔者把这份租约原文抄录如下。

复旦公学承租李公祠租约(1914 年)

立租约

李公祠代表人盛宣怀、王存善、复旦公学校长

李登辉

今将徐家汇李公祠一座,除正殿一所、铜像一尊、铜像所在方圆三丈以内,不在租内,余屋均由复旦公学承租。条款列后:

一、承租年限以一年为期,自民国三年起至民国四年止。如期满李公祠仍愿续租,可再展期一年,至民国五年正月为止。最多两年,不能再议续租。

二、租价每年捌百两,按年交付。

三、房屋必须修理,由公学认真召匠佑修,修费在租价内扣除,如出于租价以外,应由公学自筹。

四、器具什物应开单交李公祠管理人收执,交屋时如有短少损坏,由公学补齐交还。

五、李公祠派上下人各一人在祠居住,照料视察。

六、神牌,县知事已允由官制就,供入神龛。七、铜像、佩剑稍有损坏,由公学修好,如估价过巨,再由两方筹商办法。

盛宣怀(王存善代签)王存善李登辉

事实上,李公祠系清末招商局、电报局出资建造,并非李鸿章家族私产。李校长不谙实情,上当受骗,酿成十多年后的李公祠诉讼案。这是后话。1917年复旦增设商科,形成大学体制,学生人数尤其是商科人数直线上升,校舍日渐不敷应用。

谈到复旦的明天,李登辉言必及英国的牛津、剑桥,美国的哈佛、耶鲁。英、美大学一般建在远离市区的偏僻乡村。李公祠校舍系旧式祠宇,地方狭小不消说,而且位于沪西公共租界与华界的交界地带,出门便是租界繁华地带,学生容易被不良习气侵染,不利成材。为复旦寻找一片宁静的校园,奠定百年基业,是件意义深远的大事。

复旦在李公祠办学期间,李登辉每日清晨到校,日暮方归。授课及办公时间,合计在9小时以上,其中大部分时间用于向外募捐、筹划建设新校舍。对募捐款项不厌其烦,往往致每一认捐者之函,达八、九、十次之多,甚至转辗恳托,一再登门造访。国内认捐困难重重。李登辉最终把目光投向了他的出生地——南洋。

为筹建新校园,李登辉于1918 年1月23日乘三岛丸启程赴印尼、新加坡等地,向华侨募捐。校长一职由校董唐露园代理。李登辉此行肩负着国内高等教育界的重托,随身携带着一份《扩充高等教育请愿书》。这份请愿书是呼吁东南亚华侨支援国内高等教育的陈情表,不光是为复旦一校,同时也是为国内多所大学一起募捐的。这份请愿书原文如下:

夫以我国之大,而著名学校多半由西教会设立。吾人对此重要事业,弃置不讲,全赖他人代谋,宁不自愧我爱国之邦人乎?此教育事业,宜自发奋图谋,不应仰望我政府,尤不应期望他国人。试以美国而论,现有大学及高等学校三百所,可完全称为政府设立者不出十校。而世所称最善最著名之大学,如耶鲁、哈佛、科伦比亚、芝加阁等,非由社会集赀设立,即由彼邦豪富独立经营。我国不乏富而好义之君子,苟能以美国煤油大王洛克君 Mr.Rockefeller 为法,捐赀兴学,创设如上所述之大学,则莘莘学子获益固匪浅鲜,而国民程度增高,国际地位亦随之而高,行见国权奋张,莫予敢侮矣。不禁拭目待之。(《扩充高等教育请愿书》)

李登辉为什么会到南洋去募捐呢?这与他的经历有关。李登辉出生于印度尼西亚首都雅加达(当时叫巴达维亚)郊区的红巴村,父亲李开元是一名商人,经营衣料生意。后又到爪哇开办工厂,把当地的土布印成细花布,销往印尼各地。发家后买下了千余亩土地,成为红巴村的首富。李登辉的中学时代是在新加坡度过的,是新加坡英华书院的第二届学生。因此李登辉在雅加达、爪哇、新加坡等地有一定的社会人脉资源。李登辉在南洋募捐的半年间 , 共计募捐款项折合成银元达15万元。遗憾的是,这些慷慨捐助复旦的华侨有的连姓名也没有留下。饮水思源,华侨对复旦功莫大焉。

在南洋募捐的经历,捐款者名姓,李登辉本人没有留下片言只语。细细思量,有几种可能。其一,李登辉将自己在印尼的家产卖了,充作建校经费。作为虔诚的基督徒,做了公益事而不留名,这是他一生的行为准则。其二,集腋成裘,款虽巨而捐助人实多,无法一一统计。这只是笔者自忖罢了,尚无确证。多年前新加坡读者陈维龙,曾耗时近一年,搜寻李登辉早年的可信资料。陈维龙在访问印尼最大的华人报纸《新报》社长洪渊源时,提到了一个史实:李登辉1918年曾来巴达维亚为复旦募捐,“洪渊源曾与晤谈甚久”。可见,李校长在印尼募捐时,新报集团曾从中穿针引线。李登辉得到了印尼福建会馆等华人社团的帮助,玉成此行。

1918年6月,李登辉从南洋募捐归来,开始在江湾购地建校。百余年前的江湾还是一片荒地,地价便宜。李登辉前后购得土地70余亩。买到了土地,又面临高达数十万元的建筑费用,仍然全部要靠募捐来解决。

在国内开展募捐十分困难,李登辉起初备遭冷遇。经董事长唐绍仪的协助,李登辉聘请南洋兄弟烟草公司简照南、简玉阶兄弟和中南银行黄奕住为董事,获得捐款近6万元,为复旦募得了建筑办公楼和教学楼的资金。其中南洋兄弟烟草公司是中国最大的烟草企业,生产的“双喜”和“飞马”牌香烟闻名中外。黄奕住是印尼首富,被誉为“糖王”,是著名的爱国华侨企业家和社会活动家。

有赖于档案馆藏的《1921年复旦年刊》,我们得以看见复旦第一批建筑的捐赠人名单。为了保持历史原貌,笔者将这份珍贵的史料开头部分抄录如下:

“本校原有校舍李公祠系借自李氏,年来校务日盛,生徒日增,渐有人满之患。乃于前年在江湾置地百亩,拟自建一能容千人之校舍。预计建筑经费约须银五十余万元之谱。叠承海内外各界诸公解囊相助,毋任感谢。惟需款既巨,不敷殊多,还肯热心教育诸公力予赞助,慷慨输将,俾我国惟一之私立大学克底于成,实我中华民国前途之幸也。”

在《1921年复旦年刊》中列出的,只有捐赠500元以上的名单。这份捐赠史料中指出,捐赠500元以下的名单,日后将与捐款总数一并详细报告。因此,我们现在还无法知晓人数更多的捐赠数额500元以下的捐赠人名单。

这份捐赠名单一共列出捐赠人52名。捐赠人分国内、新加坡、爪哇三类。第一类,国内捐赠人14人,姓名和捐赠金额分别如下:直接捐赠楼宇的有简照南兄弟和黄奕住先生。其中简照南兄弟,“捐建简氏堂校舍一所”(即今天的简公堂),合计洋四万七千元。黄奕住先生,“捐建事务所校舍一所” (即今天的校史馆),合计银一万两。另外12 人(或企业)捐赠洋元,其中聂太夫人,捐助洋三千元。徐世昌总统,捐助洋二千元。黎宋卿(元洪)先生,捐助洋一千元。朱桂莘先生,捐助洋一千元。陈炳谦先生,捐助洋一千元。鸿裕纱厂,捐助洋一千元。张赐绮堂,捐助洋五百元。郭子彬先生、翁文福先生、梁燕孙先生、梁诚农先生,各捐助洋五百元。

第二类,新加坡捐赠人有7人,姓名和捐赠金额分别如下:陈嘉庚先生,捐助新加坡洋一万元。陈梦桃夫人,捐助新加坡洋五千元。李俊源先生,捐助新加坡洋二千元。谢霖娘夫人、黄福基先生、张秀杰先生,各捐助新加坡洋一千元。陈维贤先生,捐助新加坡洋五百元。

第三类,爪哇捐赠人有32位(或企业):徐永福先生,捐助盾洋三千元。梁炳农先生,捐助盾洋二千元。翁文福先生,捐助盾洋一千五百元。邱燮亭先生、许温惠先生、黄景兴先生、陈富老先生、黄柱先生各捐助盾洋一千元。海合龙记,捐助洋一千元。李兴濂先生、赵德凤先生、陈福珍先生、马瑞登先生、黎殷辅先生,陈维松先生、王格善先生、蔡锦源先生、华侨有限公司、纶昌公司、增新公司、同新公司、兴隆公司、联兴公司各捐助盾洋五百元。另有企业和个人以公债票据的形式捐赠,他们分别是:杜开来先生,捐助四年公债票五千元。陈如切先生、方国源先生,各捐助四年公债票一千元。蒋马助先生,捐助四年公债票六百二十元。刘顺墨先生,捐助四年公债票六百元。苏马敬先生,捐助四年公债票六百元。陈松和先生、陈森焱先生,各捐助四年公债票五百元。陈六朝先生,捐四年公债五百元。

上述新加坡和爪哇的捐赠人名单,除了陈嘉庚先生为众所周知外,其他人物和企业的名字并不为大众所知。对于这些大额的捐赠人,复旦大学赠予名誉董事,以示鸣谢。当年的复旦大学校董分为名誉董事、评议董事、顾问董事三类。我们在《1921 年复旦年刊》中刊登的 12 位名誉董事中发现有捐赠人陈梦桃、陈嘉庚、梁炳农、简照南、简玉阶,共占名誉董事的近二分之一。

百余年前,江湾校址还是一片荒野平畴,仅有累累荒冢,备极荒凉。在这样的蒿莱之地建校,校内外颇有非议。但李登辉力排众议。随着岁月流逝,李登辉选址建校的许多细节已经不可考了,目前档案馆中只能找到一份由美国设计师墨菲设计的江湾校园设计图,设计图既反映了设计师的建筑理念,也反映了李登辉校长的大学理想,是我们研究李校长办学思想的一手材料。1920 年12月18日,复旦在江湾新购土地举行新校园奠基典礼,空地上搭起临时主席台,师生及来宾近千人出席典礼。大会由校董王正廷主持,李登辉报告筹建新校园经过。沪江大学校长魏馥兰、南洋兄弟烟草公司代表简实卿等来宾先后致辞祝贺。

李登辉在奠基石上洒下了第一掊黄土。这块奠基石至今仍然嵌在复旦大学燕园里,中间是篆书复旦两字,外环用魏碑体写着复旦校训“博学而笃志,切问而近思”和“民国九年十二月建立”字样。这块奠基石成为复旦的标志性 LOGO。一年以后,在一个长方形空地(以后发展为操场,今相辉堂前大草坪)的西、南、北三处周围,矗立起最初的三幢校舍——教学楼简公堂、办公楼奕住堂、第一学生宿舍,互成品字形,这一四方型的建筑格局一直保留下来,至今仍为整个复旦校园最有人文气息的所在。

1922年春,大学部迁入江湾,17年来借地办学的历史宣告结束,复旦进入新的发展阶段。复旦首肇其端,建立黉宇,带动了江湾地区的开发。接踵而来的,是第一条马路的兴建(1921 年修,今邯郸路),平阴桥的架设,立达学园、持志大学、两江女子体专等民办高校,在复旦身边一字排开,使江湾成为文化重镇。江湾人民感谢复旦在此立校,将李登辉住宅所在的那一条路,用他们夫妻的名字命名为“腾佩路”(李登辉字腾飞,其妻汤佩琳)。如今,以复旦领衔的杨浦已成为拥有十余所大学的大学城,打出了“知识杨浦”的口号。当时选址江湾,体现了高校生存和发展的内在逻辑,李登辉树立了中国社会力量办学的典范。

(图源:复旦大学档案馆,文/钱益民,工作单位:复旦大学校史研究室)