在复旦大学建校105周年校庆之际,复旦大学教育发展基金会于2010年4月19日至5月16日开展了一场名为“汝沐春phone ”的电话运动,在当时国内高校中率先尝试开展电话募捐,开创新的科技条件下现代化筹款的先河。基金会开展这项活动,旨在联络校友感情,培育校友捐赠文化,为基金会的未来发展积累经验。

电话运动,顾名思义由在校学生担任志愿者,通过电话与校友取得联络,一方面更新和确认相关信息,另一方面,也是由在校学生和校友进行及时交流,聆听校友的建议、介绍母校的发展,并希望校友能在力所能及的范围内对母校进行一定捐赠,被认为是校友与母校之间联络最便捷的通道。电话运动在欧美和香港地区已经开展多年,并形成了较为成熟的运作机制和捐赠氛围。

2010年4月,复旦大学教育发展基金会在学校各部门的支持与合作下,前期经过历时6个月的精心准备后,推出了“汝沐春phone”电话运动。

活动通过与国际专业公司携手,对国外和香港地区开展电话运动的情况进行了深入的调研。并邀请中山医院教授、中国工程院院士陈灏珠,化学系教授、中国科学院院士赵东元,法语系校友、知名音乐人尚雯婕和新闻学院校友、著名足球运动员孙雯等4位担任形象大使。

▲四位形象大使

赵东元教授在接到我们的电话时表示:“我是一名科学家,搞好科学才是我的本分。但我更是复旦人,只要复旦需要我,我也愿意尽自己的一份力” 。

电话运动共收到150余份志愿者的在线申请,经过电话面试和小组面试两轮考察,共有44名本科生、研究生和校友志愿者成为了“春phone行动”的callers。这些callers性格开朗,喜欢与人交流,对活动有强烈的认同感,对复旦有深厚感情,愿意通过自己的努力为复旦的发展做贡献。

▲志愿者招募

在活动开始前,基金会对他们进行了一系列规范专业培训,不仅在电话技巧上进行强化训练,更在知识储备和用心程度上加以强调。素未谋面的学生志愿者和校友通过电话相识相知,在“复旦”的星空下,聆听彼此。“没有人不爱自己的母校,只是很多人不知道如何去表达。” 行政管理专业的2006级本科生苏哲伦如是说,他也是本次“汝沐春phone”海报的学生代表。

▲志愿者培训

在活动开始之前,基金会完成了网站全面升级,在学校主页中实现便捷access;2010年开始每月定期向校友发送Newsletter。在活动开始2周前,基金会向遴选出8000位校友寄送pre-call信件,介绍基金会和此次活动,希望他们能在4月19日-5月16日期间接听来自母校志愿者的电话。有不少校友在接到信件后专门致电基金会,表示对学校发展的关注和对此活动的兴趣。

4月19日-5月16日,利用周一至周四晚上和两天周末白天的时间,在第一教学楼305教室,44位志愿者分成两班,通过操作网络电话软件和电话记录软件,一个月内共计拨打8000余个电话,通话时间长达115200分钟,约2000位校友与志愿者进行了交谈。其中,36.25%的校友在电话中欣然承诺愿意捐资母校发展,其中一部分校友利用网络、信用卡或银行转账等进行了捐赠。

▲志愿者电话拨打

一个永不结束的故事

“无论毕业多少年,无论身在何方,校友与母校之间的感情不曾减淡;作为一个复旦人,我为母校曾经的历史,现有的辉煌而自豪;微笑是一种力量,即使对方看不到你的笑容,透过你的声音,也能听到。”这是来自2009级数学与应用数学专业的女生志愿者张冰洁的一番心里话。这位学习最为严谨细致和来自高难度专业的女生,说话快人快语,总能在一教305教室听见她爽朗的笑声,她在此次电话运动中,收获的承诺捐赠率位列三甲。

2009级计算机科学技术学院硕士周文斌志愿者讲述了这样一个小故事:有次在返回本部的校车上,与室友聊天时突然手机响了。

接通电话,听到的第一句是“请问是不是周文斌校友?” 顿时有点没反应过来。这些天来已经习惯了每次戴上耳机,对着电话那端说:“请问是不是***校友?”没想到这么快自己也接到了这样的电话。原来对方是前日打过第二次电话的一位校友。他这次打电话过来的原因,是了解到相辉堂保护修缮项目中的座位捐赠,对此非常感兴趣想了解更多。在回答了校友的问题之后,他告诉他的妻子也是从复旦毕业的,两人在复旦认识然后走到了一起,所以对学校非常有感情,希望借此机会能为学校做出自己的一点贡献,当时非常感动。也许,这是这次电话运动中唯一一个由校友打给志愿者的电话。

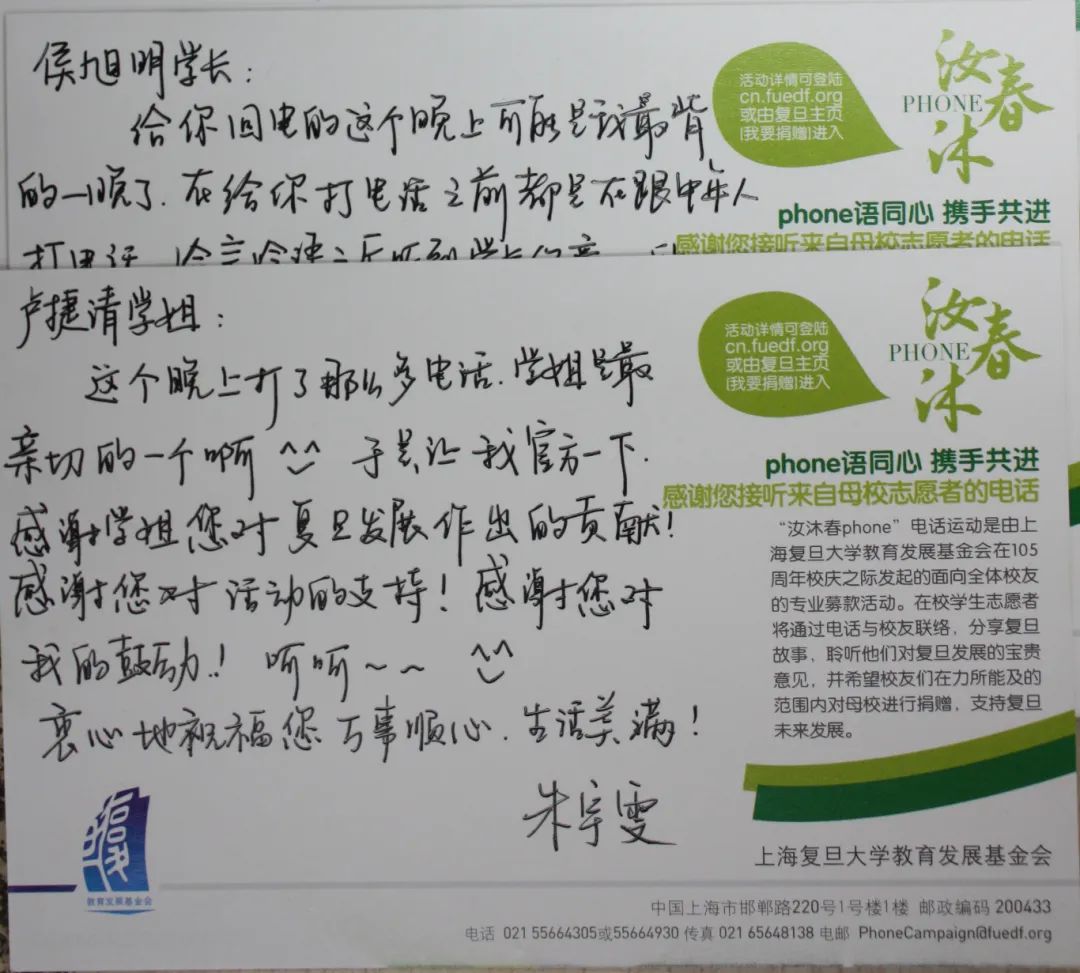

▲志愿者电话拨打后回寄校友的心意卡

管理学院2009级新生马元元也提到一则关于老校长的故事:还记得是某天晚上的最后一通电话,我打给了一位正在清华读研的学姐。她提到复旦学子眼界之开阔,思维之活跃,那一刻,作为复旦人的自豪感涌上心头。想起校歌中所谓“学术独立,思想自由”,这种精神始终体现在复旦的每一个角落。

当我提到相辉堂修缮捐赠项目时,她问道:“你知道相辉堂是怎么来的吗?”由于对复旦历史的了解,回答这个问题是很容易的。但当我说出李登辉老校长拿出毕生积蓄建设相辉堂时,一种莫名的感动让我哽咽。作为一位前后40年仅为一所大学服务的老校长,他把毕生的爱都给了复旦。后来学姐提起马相伯校长,提起复旦的百年校庆,提到她对复旦的关注,对来自母校问候的感谢……尽管还是一名在读的学生,她还是做出了捐赠的承诺,并且马上兑现了诺言。

通过电话运动,参与活动的志愿者常说电话运动的意义在于:我们成为了母校与校友联系的一条纽带;我们获得每一分的资助能帮助更多的复旦学子;我们的共同努力会成就一个更强大的复旦。但也许更重要更本质的是这样的:“我们每一个人都会影响到下一个人,另一个人又会影响到下一个人,世界上充满了各式各样的故事,但是所有的故事都连成了一个故事,而这个故事的名字,叫做复旦”。

▲参与电话运动的基金会工作人员与志愿者留影

“春phone化细雨,共沐母校情”。一次简单的电话互动,更新一个电子邮件,与校友建立良性交流,播洒来自母校的问候与温暖。虽然现代通信已经进入了网络时代,但建校105周年校庆的这场“电话运动”开启了母校和校友之间一个永不结束的故事……

来源: 《复旦人》2010年6月期