巍巍学府,校友是学校最靓丽的名片之一。复旦校友不仅活跃于社会各界、卓有建树,不少校友更以慷慨捐赠的方式回馈母校、支持教育。其中何佩鑫、陈晓明校友的名字格外耀眼。2019年12月,何佩鑫、陈晓明校友伉俪“乘地铁回母校捐款1亿元”的故事传遍了校园,感动了社会。

何佩鑫、陈晓明校友1973年进入复旦大学化学系学习,1977年2月本科毕业于稀有元素化学专业。毕业后,他们跟随化学系邓家祺教授继续攻读研究生,1979年2月毕业留校任教。

▲化学系1973级学员毕业照

1980年何佩鑫作为复旦派出的访问学者赴美国伊利诺伊州立大学香槟分校进修,1982年回国,在复旦工作一年后再赴伊利诺伊州立大学香槟分校就读并获博士学位。1985年5月,何佩鑫博士毕业后在伊利诺伊州立大学香槟分校和普渡大学从事博士后研究。其间陈晓明亦到美国进修。夫妻二人于1997年初回复旦工作。2000年,夫妻二人再次赴美工作生活。

1994年,何佩鑫、陈晓明夫妇在美国孟菲斯市创办了CH仪器公司,主要从事电化学测量仪器的研究、开发、生产、销售和服务。

追忆起自己与爱人陈晓明在复旦度过的青春岁月,何佩鑫说,作为一名曾经下乡插队的知青,在复旦度过的日子是他人生中至关重要的阶段,从本科教育、研究生教育乃至留校任教、出国进修等长达十余年的岁月中,他得到了母校一贯的支持和帮助。

▲何佩鑫校友

▲陈晓明校友

他们从自身经历出发,始终相信教育是改变命运、促进公平的重要因数。何佩鑫深情地说,“没有这段经历就不可能有如今的发展,所以希望能给复旦做点事情”。

2019年11月27日,何佩鑫、陈晓明校友伉俪到访复旦,洽谈向母校捐赠1亿元用于襄助家庭经济困难学生和支持学校教育事业发展。同年12月2日,“复旦大学陈晓明何佩鑫校友基金”举行了隆重而简朴的捐赠签约仪式。

▲2019年12月2日何佩鑫、陈晓明校友伉俪捐赠签约仪式

对于这笔巨额捐赠,何佩鑫十分低调地说,他希望,“任何一位优秀学子,不会因贫困而失去机会”。

出乎意料和令人感动的是,如此慷慨的捐赠,谁能想到,何佩鑫、陈晓明校友伉俪是乘坐经济舱往返中美,又是坐着地铁来到复旦的。

两位校友以校友之情回馈母校的大爱,为复旦师生树立了榜样。他们的事迹经学校媒体报道后,“人民网”“央视新闻”“澎湃新闻”等社会主流媒体纷纷转载报道,在校内外引起了广泛的反响,感动了社会。广大师生、校友纷纷为他们对母校的深情和大爱点赞称颂。

▲《复旦大学》公众号当天推文留言

时任复旦大学党委书记焦扬在捐赠签约仪式致辞中代表学校向何佩鑫、陈晓明校友夫妇致以崇高敬意和诚挚感谢。她表示,30多年来,两位校友始终关注参与母校的建设发展,始终感恩学校和老一辈知识分子的培养,从未离开过复旦人大家庭,他们的奋斗故事是复旦人追求卓越、团结荣校、关心社会的真实写照,也是祖国改革开放大变革时代的缩影。

▲焦扬向何佩鑫、陈晓明校友伉俪颁发捐赠纪念牌

焦扬指出,“校友捐赠的,不仅是资金和资源,也是期待和希望。” 她期待在两位校友的支持下,有更多“复旦改变人生”的奋斗故事涌现,为国家和社会培养更多世界一流人才。

2019年的这次捐赠并非是何佩鑫、陈晓明两位校友首次回馈母校,实际上,30多年来,他们夫妇二人始终关注和参与母校的建设发展。2012年1月,他们夫妇捐赠100万美元支持复旦学院建设。

▲2012年1月何佩鑫、陈晓明校友伉俪捐赠100万美元

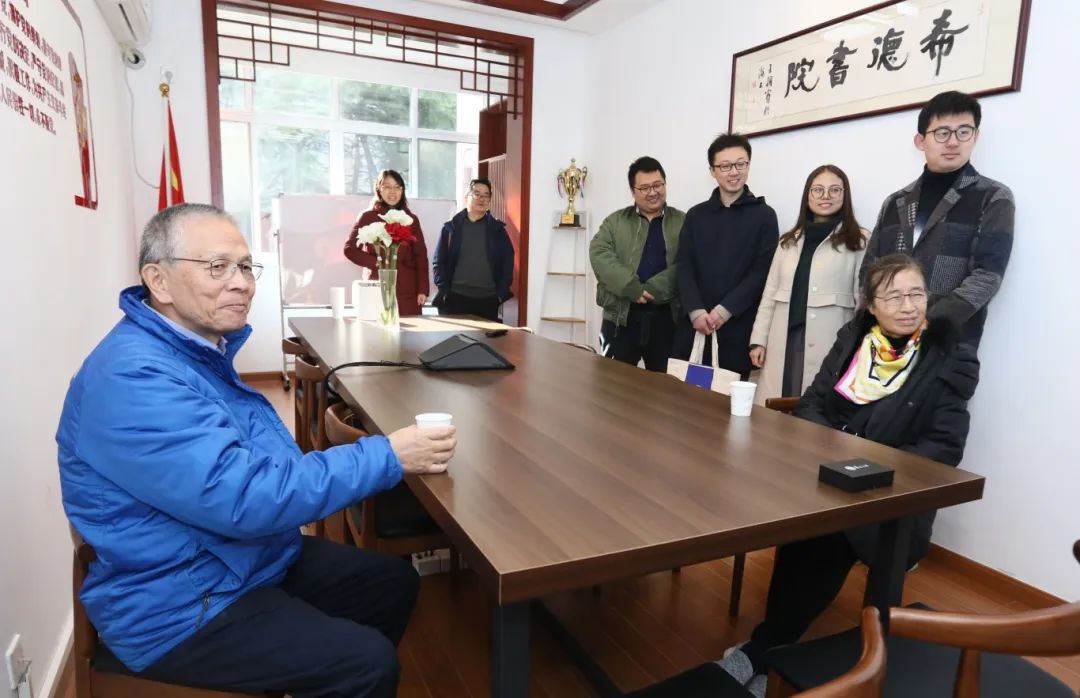

2019年12月,何佩鑫、陈晓明来到复旦学院,关心并倾听学院的建设和发展情况,看望学院的复旦学子。

▲2019年12月何佩鑫、陈晓明校友伉俪到访复旦学院

何佩鑫、陈晓明校友是复旦千千万万校友中平凡而卓越的代表。他们夫妇“乘地铁回母校捐款1亿元”的故事不仅感动了复旦,也感动了全社会,被誉为“最美校友”。他们在事业有成后不遗余力地回馈母校、捐资助学,以校友之光照亮后学的求学之路,树立起高风垂范的榜样,书写了复旦校友捐赠文化的新篇章。他们的捐赠,是对知识的尊重,是对后辈的关爱,更是对母校深深的感恩与回报。他们的故事在复旦校园广为传颂、流传至今。他们在复旦青年学子心中播下感恩与爱国荣校的种子,激励着每一位复旦人追求卓越,回馈社会。

后续:“复旦大学陈晓明何佩鑫校友基金”自2019年12月设立以来,复旦大学学工部门按照尊重捐赠校友的意愿,从学生基础需求出发,精心设计各个分级分类的资助项目,帮助困难学生实现个人发展、追逐梦想。其中,通过9大板块、19个资助项目,完成资助本科学生4000余人;资助研究生超过5000人。

其中,受到“陈晓明何佩鑫校友基金”资助的本科学生亲笔写下了总计超45万字的564封感谢信。在这些感谢信中出现频次最多的是“感谢”(1469次)和“努力”(1052次)。

一封封情真意切的感谢信满载着受助学子的感恩之情,学长校友无私温暖的力量激励着他们在学业的道路上不断勇往直前……

来源:“复旦大学”“复旦资助”等,部分文案:穆源孜