在黄浦江畔的复旦校园里,一场“AI for Science”(科学智能,下文简称AI4S)的浪潮正在席卷而来。三个月前,由复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰、院长毛颖教授团队,联合类脑智能科学与技术研究院冯建峰、程炜教授团队联合攻关的交叉研究成果登上了《细胞》(Cell)杂志2025年开年封面,这一研究遵循“数据驱动”理念,将AI与医学结合,实现了通过检测血液中的蛋白,一次性就能精准诊断、预测上百种疾病的患病风险。

▲“复旦-浩清特聘教授”冯建峰(2009年入选,右图第一排中)及复旦大学附属华山医院团队科研成果登上《细胞》2025年开年封面

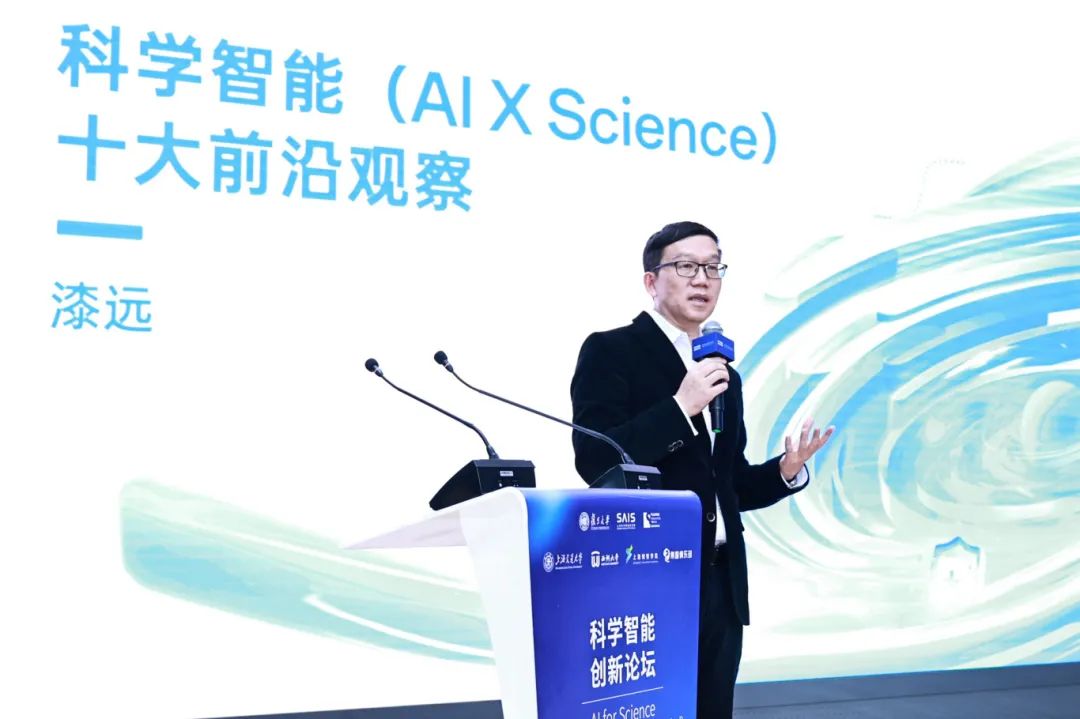

这样的探索并非个例,将AI运用于科学研究已然成为趋势。复旦大学人工智能创新与产业研究院院长漆远团队研发伏羲气象大模型、女娲生命科学大模型,探索AI赋能千行百业的变革性技术;复旦大学生物医药工程和技术创新学院院长陈颉致力于人工智能、集成电路和微纳芯片制造技术在生物医学中的应用,聚焦“AI+生物医学”领域的新开拓……

除了深耕AI4S,冯建峰、漆远、陈颉等学者还有一个共同的身份,那便是“复旦-浩清特聘教授”。AI与科学研究的深度融合,恰似一把打开复旦科研创新的钥匙,而这把钥匙的铸造,离不开已故复旦大学资深校董,香港著名实业家、慈善家和爱国人士刘浩清先生及其子复旦大学校董刘如成先生,他们的科教情怀与复旦情缘在时光长河中焕发出不竭的生命力,化作了百年学府在智能时代的创新密码。

“浩清特聘教授”,以大师育未来

面对AI4S重大机遇,跨学科协同合作是推动科研创新的重要力量,而拔尖创新人才培养,尤其是交叉学科人才建设更为关键。20年前由刘浩清先生捐资设立并冠名的“复旦-浩清特聘教授”项目,便为今日复旦之交叉学科发展和人才培育铺设了坚实的基石。

▲复旦大学资深校董刘浩清先生(1919-2016)

上世纪90年代,社会各界对大学的支持比较集中在大学生的奖助学金,而刘浩清先生目光高远,他看到“大学之大,在于大师”,认为一流师资未来将成为国内大学冲击世界一流的重要支撑。据“刘浩清教育基金”执行董事俞平尔女士回忆,刘浩清先生与复旦的结缘,最初的心愿是源于“诺贝尔奖没有数学奖”、而希望能够为复旦数学设立一个“诺贝尔奖”。刘浩清先生襄助复旦的第一个项目,便是在复旦数学学院设立“刘浩清数学学科奖教金”。他深知,引育人才对于这样一项工作具有十分重要的作用,并给予了深切的关怀与支持。

▲2006年,刘浩清先生出席奖教金颁奖大会,左为时任复旦大学校长王生洪

在2005年复旦大学百年校庆期间,国内讲席教授还远未普及的时候,刘浩清先生就决定捐赠1000万元港币设立“复旦-浩清特聘教授”。2006年,他又追加捐赠1000万元港币,成为当时复旦人才项目收到的最大一笔捐赠。这一项目旨在支持复旦大学数学、物理、化学与生物等基础学科及相关交叉学科人才建设,帮助学校集聚并造就一批具有国际领先水平的学科带头人,提高复旦大学在世界范围内的学术地位和竞争力。除此之外,百年校庆期间刘浩清先生还曾捐资支持学校发展,并积极推动学校基金会在香港注册成立等。

正如首批“复旦-浩清特聘教授”、中国科学院院士、复旦大学校长金力所言:“这笔资助对于我回国安身立业,心无旁骛潜心研究作用很大。冠名教授在国外非常普遍,但在当时国内还比较稀缺,足见刘浩清先生的高瞻远瞩,支持高等教育的赤诚之心。”这份支持与荣誉让许多学者得以潜心耕耘、持续探索,追寻科学创新的“诗与远方”,也为复旦发展和国家进步贡献力量。

▲2007年5月,刘浩清校董(中)出席首届“复旦-浩清特聘教授”授聘仪式,并为首批获聘教授金力(左)、李溪(右)颁奖

怀揣“科教兴国”理想的“商界巨子”

刘浩清先生对教育公益事业的满腔热忱与慷慨捐赠,源自少年时便在心中埋下的“科教兴国”理想。

1919年出生于上海宝山顾村的刘浩清,在母亲的鼓励下走出乡间的小磨坊,从此一步步迈向更广阔的人生舞台。16岁时,他只身闯荡上海滩,亲眼目睹了旧中国的积贫积弱,令当时的他深刻感受到“只有教育好了,国家才会富强”。

随着改革开放大幕拉开,刘浩清先生领风气之先,带头创办合资企业,推动了以上海为龙头的内地石油加工生产等企业的良性发展。商界拼搏数十载,凭借非凡的胆识与智慧,他又在香港建起了拥有几十家公司的集团企业,经营着横跨石油、航运、化工、钢铁等行业的“侨民有限公司”,成为声名远扬的实业家。

但在“航运奇才”“石油大王”“荣誉市民”等诸多赞誉中,刘浩清先生却最喜欢别人称他为“刘先生”,他将“勤奋、豁达、信诚、坚毅”八字作为为人处事之纲常,低调内敛,不事张扬。他自己的生活极为简朴,平时几乎从不用进口货,一双皮鞋要穿上二三十年。

与“简朴”的生活形成鲜明对比的,是他捐资助学的“慷慨大方”,他曾说过:“我平生最大的两个心愿,一是国家强盛,二是科教兴国。”对于祖国教育事业的发展建设,刘浩清先生始终怀着一颗赤子之心。

自1978年起,刘浩清先生和夫人孔爱菊先后在内地兴办了五所学校、三所培训中心、两家图书馆,设立奖学金、奖教金,铸就泽及民生的十项“造血工程”,为社会培养了一大批人才。1986年,“刘浩清教育基金”在香港设立,并在此后的三十年里不断壮大。对于自己究竟具体捐赠了多少钱,刘浩清先生说他自己也记不清楚。几十年如一日,他用大爱浇灌着教育公益事业的沃土。

与此同时,刘浩清先生还始终关心和支持复旦发展,积极为学校发展建言献策。他历任复旦大学第二至第四届校董会校董,2011年起任资深校董;历任上海复旦大学教育发展基金会第一至第三届理事会理事,曾担任复旦大学教育发展基金会(海外)董事会董事。作为学校基金会创会的理事,他也为复旦基金会的事业指明方向,奠定坚实基础。

▲2007年5月,刘浩清先生(左三)出席基金会理事会会议

父子接续,谱写引才育人新篇章

这份对教育公益事业的赤诚,如深埋沃土的种子,在家族血脉中悄然萌芽生长,继续传承和延续下去。

刘浩清先生之子刘如成先生现任刘浩清教育基金有限公司主席。追随父亲的脚步,刘如成先生也热衷祖国大陆教育事业的发展,续写着家族心系教育的大爱篇章。

▲2023年12月,复旦大学校长金力在港向刘如成先生(右)颁授复旦大学校董聘书

2019年,刘如成先生被聘为复旦大学第七届董事会校董,他继承父亲遗志,继续捐资支持“复旦-浩清特聘教授”项目,新项目关注学校集成电路、航空航天、生物医药、人工智能等重点发展领域的人才引育。2024年1月,在迎接复旦百廿校庆前夕,刘如成校董及“刘浩清教育基金”又慷慨捐赠、襄助“复旦-浩清特聘教授”项目,展现着他对教育和人才始终如一的热忱与重视。

▲2024年6月,复旦大学常务副校长、基金会理事长许征向刘如成校董(右)颁授捐赠纪念牌

迄今为止,“复旦-浩清特聘教授”已帮助学校引进了金力、李溪、贺林、赵东元、沈健、马红、冯建峰、David Waxman、封东来、石雨江、Oliver G. Schmidt、陈颉、漆远、罗凌飞等十四位国内外顶尖专家学者,为学校学科建设与发展做出了卓越贡献。

赵东元,中国科学院院士、化学与材料科学院(2009年入选)

沈健,微纳电子器件与量子计算机研究院(2009年入选)

David Waxmann,类脑智能科学与技术研究院(2011年入选)

石雨江,生物医学研究院(2020年入选)

Oliver G. Schmidt,智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院(2020年入选)

漆远,人工智能创新与产业研究院(2021年入选)

陈颉,工程与应用技术研究院(2022年入选)

罗凌飞,生命科学学院(2023年入选)

岁月流转,薪火相传。从刘浩清先生捐设“复旦-浩清特聘教授”席位,到其子刘如成先生的接续传承,刘氏家族的慈爱善举是对“奉献教育,无怨无悔”的生动诠释,漫长岁月里的每一份捐助、每一次关怀,都诉说着家族与复旦的深厚情缘,诉说着心愿与责任的接续传承。这场跨越两代人的教育慈善接力,不仅彰显着关心教育、矢志不渝的赤子之心,更将科教理想内化为了复旦的创新基因。

如今,当校园内AI4S的创新浪潮与实验室里的计算机同频共振,当受“复旦-浩清特聘教授”项目支持的专家学者接连取得突破与成就,刘浩清、刘如成先生家族的慈爱善举早已超越了单纯的捐资馈赠,转而成为复旦持续创新突破的精神引擎,为百廿复旦更包容、更广阔的科学创新之路注入新的活力。

文案:董悦璠